返回上一頁

返回上一頁產品設計師的日本、澳洲面試經驗談(2018/2021)— 跨國企業與巨型獨角獸

紀錄在日本 Indeed 與澳洲 Canva 的面試過程,透過自我成長累積職涯實力與信心,探索職涯發展新方向。分享產品設計師海外求職的面試心得,幫助更多設計師們勇敢追求理想工作與職涯目標。

Simon

2022年10月3日

這篇文章不小心寫得有點長(超過 12,000 個字),不過算是滿完整地紀錄我面試的過程以及心境上的轉變,也分享了我覺得面試時很需要注意的事情,如果你願意看完幫我拍個手或是分享給其他朋友,將會是給我最大的支持和鼓勵!

這篇文章內容的時空相隔了四年,包含了兩間公司的面試心得:

日本東京跨國外商 Indeed

澳洲雪梨獨角獸新創 Canva

前言

一些認識我的朋友或是長期有追蹤我的讀者可能會知道,我在今年從日本東京搬來澳洲雪梨生活和工作了,季節也從冷到發抖的冬天變成南半球溫暖的夏天(但拖稿到現在澳洲又變成冬天了 😅)。

我在 2022 年 3 月加入了一間在澳洲快速成長的巨型獨角獸公司 Canva,專注於視覺化平台工具,目前負責一項新產品 Canva Docs(還沒上線,但歡迎登入等待名單)。

老實說這個機會對我來說得來不易,在面試的過程中也同時見證了這幾年自己職涯的成長軌跡,對於面試的準備、心態和技巧也有了更深一層的理解,也不再像過去準備面試時那麼慌張和手足無措。

為什麼想寫這篇文章?

已經好久沒有寫關於求職面試的文章了,最近一次還是在 2017 年第一次從台灣到日本工作的時候做了簡單的紀錄,後來在日本轉職或面試前公司的過程都沒有好好寫下來,確實有點可惜。

不過雖然面試前公司已經過了好幾年,但我覺得當時的面試體驗對我來說也是相當新鮮且具挑戰性的過程,因此也想把這段經歷記錄下來(真的需要努力回想 😅),並加上這幾年面試超過幾十位候選人的觀察與心得,一起分享給大家。

因為這次面試和四年前的職位與經歷差滿多的,因此這會是兩段截然不同的故事。我會盡可能地描述準備面試的細節和流程,也會分享我在過程中的心態轉變,以及我如何面對挑戰並調整步伐繼續前進。

如果你對海外求職工作有興趣,也想了解外商設計師面試的流程,就繼續看下去吧!

個人背景

簡單介紹我在出國工作前 (2017) 的背景資訊:

畢業於私立大學的商業設計系

沒有考過任何英文檢定(讀寫普通、聽力和口說很弱,表達不是很流暢)

在 2014 年前往澳洲打工度假 1 年(做餐飲業)

當時工作經驗:平面設計 2 年、餐飲業 1 年、UI/UX 設計 2 年左右(主要是接案公司和自己 Side Project 的經驗)

仔細想想當時工作經驗的確滿雜的,也沒什麼亮點且不夠專業,但是後來很幸運找到日本一間旅遊新創公司,願意提供簽證讓我飛去日本工作。

我也有把當時從台灣到日本的過程記錄下來:

後來也在日本經歷了一次轉職到前公司 Indeed ,下一次就是四年後這次從日本到澳洲 Canva 了,所以這兩次的面試經驗對我來說也很重要,過程中也有很多學習,那就馬上開始吧!

2018 日本求職 — 跨國外商企業(Indeed)— 職缺搜尋平台

基本資訊

工作地點:日本東京(2020 疫情後改為全遠端工作)

員工人數:面試當時 8,000+ 人(現在已超過 11,000 人)

面試方式:遠端視訊 + 辦公室現場面試(疫情後全部皆改遠端面試)

面試語言:English

面試流程:Phone Screening → Hiring Manager Interview → Design Exercise(1 週)+ Presentation → Onsite Interview(Portfolio Review + 1-on-1s 共 5 場)

總時長:約 3 個月

投遞方式:公司官網直接投遞

參與面試人員(共 12 人):Recruiter、Sr. UX Designer(2)、UX Designer(3)、Design Manager(3)、Design Director、Sr. Product Manager、Content Designer

面試職位:User Experience (UX) Designer

面試結果:Offer Get(最終職位為 Associate UX Designer — 初級設計師)

求職背景

時間回到 2018 年初,當時在日本工作的的新創小公司遭遇了了經營策略和產品轉型的問題,雖然當時我在那裡工作還不到一年的時間,也剛來日本沒多久,但感覺公司內部已經出現了許多問題,工作的內容和節奏已經被嚴重被打亂,因此我毅然決然決定離開並且在日本進行轉職。

雖然那時候裸辭的很灑脫,但回頭想想真的是一個很衝動且不太明智的決定,因為我當時我的工作簽證效期只有一年,加上日文不好其實在日本能提供說英文的工作機會真的少很多(粗估只有 10–20% 的公司可以說英文),然後又是第一次在日本轉職對本地的求職市場完全沒經驗,真的不知道當時哪來的勇氣,因為幾個月內沒找到工作基本上就是行李打包回台灣了。

而很幸運的,當時朋友介紹了在前公司工作的員工給我,進一步了解之後覺得是個很棒的職缺,也想給自己一次機會挑戰看看,但這是我第一次面試大型跨國企業,所以所有的面試體驗對我來說都相當新鮮(也很緊張),但當時也沒後路了,所以趕緊用一兩週的時間把作品集跟履歷整理好就快速在公司官網投出了履歷。後來才知道剛好當時在日本的設計團隊正在擴張,所以很幸運就被當時的主管找去面試了,接下來就來仔細分享整個面試的過程和心得:

面試過程

1️⃣ Recruiter Phone Screening(招募人員電訪)— 約 30 分鐘

我在大約接近 2017 年底的時候投出我的申請,由於快要過日本新年的關係,所以本來預期會比較晚得到到回覆,但滿意外的在一週後就收到了招募人員 (IT Recruiter)的 Email 回覆,告知可以有一個簡單的電話對談,不過會約在新年之後的時間,基本上就是了解我的背景、過往工作經驗以及我在職涯的規劃。

順帶一提,通常在較大型的組織裡面,會把人資(HR)跟招募(Recuriter)這兩種角色分開,招募人員會用各種管道尋找潛在的候選人(Candidate),並且進行書面和面試的篩選,確保這個候選人的經驗和能力是符合這個職缺的需求才會 Pass 給真正的用人主管(Hiring Manager),就不會讓主管收到很多不符合資格的履歷,一個一個看也會非常花時間。

而且這個招募人員是專門在招募技術相關人員的角色,剛好 UX Designer 現在大多也歸類在產品技術團隊之中,所以他們對於我們的職務會有更多的了解。而 HR 則是在確定錄取之後,協助安排所有入職(Onboarding)的流程,還有幫忙處理未來在職中任何職場或跟公司有關的問題。

這一關的面試過程其實不會太複雜,因為他們都已經看過網路作品集的資料,主要就是確認一些細節,例如以前做過什麼專案、有沒有相關的設計經驗等等,最後會說明接下來大致的面試流程以及會花多少時間,另外也會詢問目前簽證的狀況,以及公司可以幫忙擔保申請續簽等等,面試時間大概 30 分鐘左右。

這個階段會建議準備很精簡的自我介紹,以及把過往做過的事情用一個摘要 (Summary) 和亮點 (Highlight) 方式講出來,不需要講到太細的細節,因為這一關最大的目的就是想要確定你是不是符合資格 (Qualified) 的候選人,以及大致判斷你的溝通能力、表達能力、和個性和文化的契合度等等。只要不是完全沒準備或講的真的很差,通常都有機會進到下一關。

但如果你對於自己的英文表達不夠有自信的話,建議還是多練習幾次,把一些基本的情境都想過一次,如果他沒提到之後的流程,也可以確認一下時程大概會多久,讓你有時間做相應的準備。

2️⃣ Hiring Manager Interview(設計主管面試)— 約 1 小時

跟招募人員聊完沒問題之後,接下來就會跟設計用人主管進行面試,通常這個主管就是主要找人到自己團隊的主管(但有時候也可能面試完,但最後去別的團隊的狀況),所以他有最終的決策權要不要錄取面試者,所以這關面試如果搞砸了基本上後面就沒戲唱了。

這關主要會專注在過去執行專案的細節上,會請你說明 1–2 個過去曾執行過的設計專案,並且從中會問很多問題去了解你的設計思維和解決問題的方法,他們通常會去評估你的能力是否符合現在團隊所欠缺的人才,通常會找能夠補齊團隊目前技能的人,或是有某些特殊的特質。

但這次面試的敗筆是因為我當時太沒經驗,所以我是直接把我的作品集網站打開來講,這其實是一個非常不好的示範,因為網站本身的並不是一個很好用來「說故事」的載體,文字很多的形況下很難讓聽者同時吸收你的演說,並且同時理解網站上的呈現的設計和資訊。所以最好的專案分享格式還是準備一個簡報,並且將故事的起承轉合重點進行濃縮,因為時間有限所以應該是用最簡單的方式解釋脈絡和你的設計過程與結果,要留多一點時間讓面試官問問題,因為一問一答的過程中更能夠展現自己的思維和做事方式。

一開始是面試官人很好的花了 10 分鐘說明團隊組成、產品目前的狀況、和為什麼要招募等等,讓我不用一開始就直接上戰場講專案,緊張的心情也變得稍微舒緩一點。不過一輪到我分享設計專案時,我犯了個致命錯誤就是沒有事先組織好要講什麼專案細節,有點變成打開作品集看到什麼講什麼,導致最後時間有點不太夠,沒有機會讓面試官留時間讓我問問題(因為他需要趕去下一場會議),讓面試有點收在一個很匆忙的狀況。

但可能是主管人太好或是我表現的還可以,不知道怎麼回事,本來沒抱什麼希望的我,他在面試的最後就直接說會發作業給我讓我做,我也就順利地進入到下一關面試:設計挑戰 Design Exercise 。

3️⃣ Design Exercise + Presentation(設計挑戰+簡報)— 約 1 小時

參與人員:Design Manager、UX Designer×4、Sr. Designer×2、Design Director×1

題目:針對產品設計新功能 MVP

準備時間:約 1 週

Design Exercise (aka. Design Challenge 設計挑戰) 是一個在設計面試中滿常出現的環節之一,有些公司會用現場進行的白板設計挑戰,有些公司是直接給你一個題目,讓你用一個禮拜的時間去規劃你的設計方案,最後會約一場面試讓你把設計提案給所有團隊成員,我當時面試的狀況則是後者。

Design Exercise 的題目會根據公司會有所不同,有時候會是一個完全跟公司產品無關的主題,有時候會是要改善產品中的某個流程或是功能,題目的範圍、限制或需求也是可大可小,通常我的經驗 Design Exercise 不太會給非常明確的指示,可能會給個大方向的原則,例如:請不要太專注在設計細節或流程,以提供解決方案為主,或是不要花超過 8 小時執行這個作業等等。然後通常這種測驗都會是需要對內容保密,有些公司不關是否錄取也會提供報酬給有做作業的面試者。

這個設計挑戰主要的目的會用來測試設計師各項維度的能力,包含設計技巧硬實力、設計流程、產品思維、設計創意和解決問題的能力等等,老實說是個滿開放的測試,很難預測究竟怎麼做是團隊最喜歡的,因為每個團隊成員所在意的點都不太一樣。我自己後來面試過許多設計師的經驗,我也發現就算給同一個題目,大家執行上和內容側重的點都很不同。

所以建議會是盡可能把題目思考完整,找一個很明確的重點或問題做深入的探索,但同時也要兼顧全局的思考,不需要每個地方都講的很詳細,只要讓面試團隊知道「你有思考過大方向」但同時對於設計該如何落實到產品中有很清楚的概念與想法。我拿到的題目是設計跟產品有關的新功能,目標是設計 MVP 就好,但我還是大概花了一週左右時間完成這個設計挑戰的提案,但幾乎天天都晚上都爆肝拼命地做,甚至花超過 30 個小時把所有細節調到最好,因為這是我當時少數可以繼續留在日本的機會,所以當然不能放掉。設計簡報完成之後也花了不少時間練習要怎麼敘事、反覆調整架構後才真正寄出給 Recruiter 。

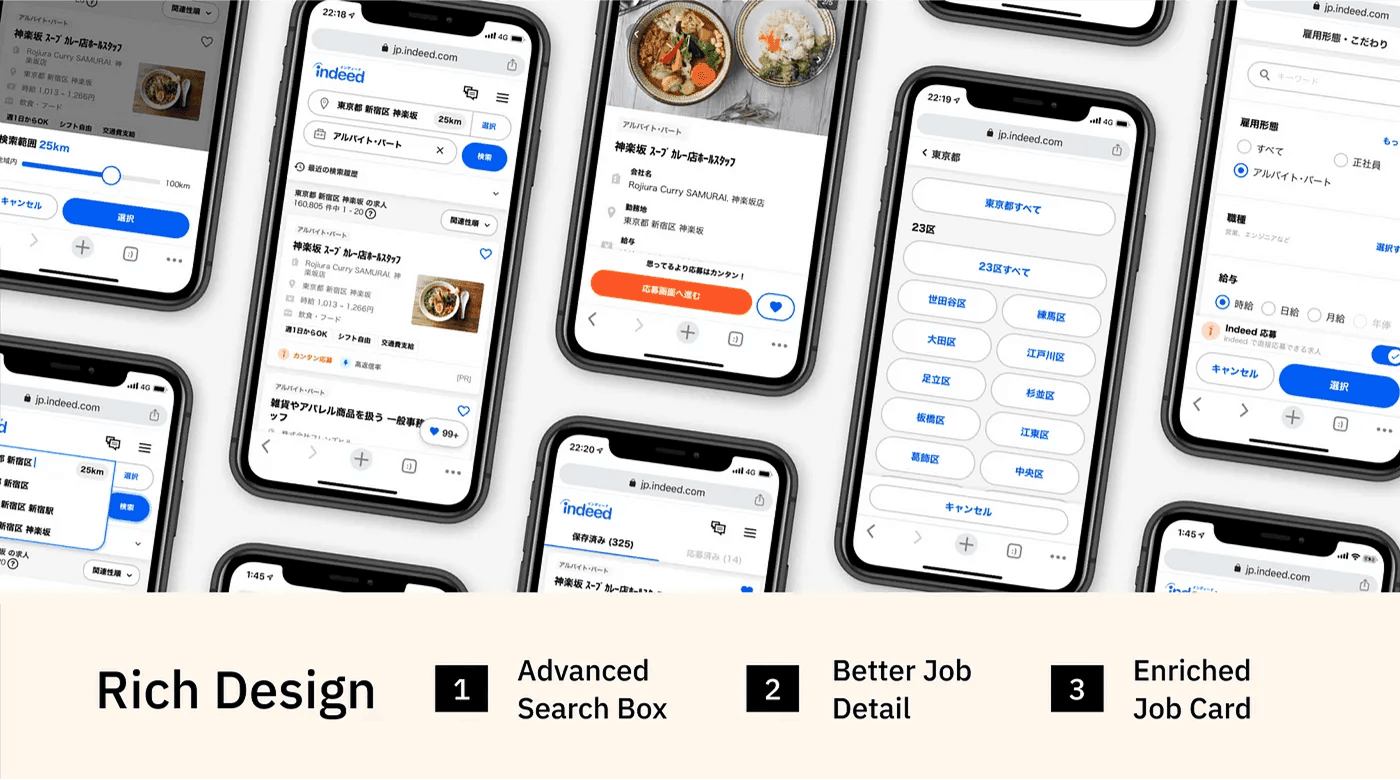

真是懷念當時的產品介面,但挑戰題目有點忘了

一般來說,這個面試通常透過視訊進行就可以,但剛好我人在日本,所以面試當天就直接去了辦公室,對團隊進行簡報提案。

我的印象很深刻:當時在一個不是很大的會議室裡,擠滿了 8–9 個人來面試我,而且每個人表情看起來都很嚴肅(事實證明後來他們都是好人😂)。參與的角色包含好幾位 UX Designer、Design Manager 和 Design Director。

雖然他們一開始試圖和我聊天緩和氣氛,但前 5 分鐘對我來說整個會議室的空氣像是凝結一樣。加上螢幕連接出了點問題,花了一點時間才把我的電腦接上會議室螢幕,所以要開始簡報時我整個人都僵硬又緊張到不行。還好我在家裡已經練習了好幾十次,內容幾乎滾瓜爛熟,有點靠反射動作來分享我的設計提案,最後時間也剛好能讓面試官們提問。

當時被問到的幾個問題:

如果你有多三個月的時間來執行這個題目,你會改變你的設計流程和方向嗎?為什麼?

如果你只能留下設計提案中的一個功能,你會留下哪個?為什麼?

你會如何驗證你的 MVP 設計可行?會追蹤哪些成功指標?這個 MVP 要如何連接到最終的產品願景?

比較可惜的是當時英文能力有限,遇到直接提問時還是會不夠有彈性地回答。如果可以的話,我會建議除了準備簡報內容,也先預想團隊可能會問的問題,去延伸思考自己的設計提案夠不夠全面。這樣真的被問到時就不會太緊張,也能較有架構地回答。

另外當時也犯了另一個錯誤:太想展現自己的簡報設計能力,而忽略提案的內容才是重點。公司原本指定使用 Google Slide 提交作業,但我偏偏用了更熟悉的 Keynote 製作,還加了很多動畫效果,結果外接螢幕時整個簡報效能被拖累(有點卡),也無法事先分享給其他團隊夥伴大概看過簡報內容來更好地準備問題。

不過還好面試前準備算是充分,加上運氣不錯,還是讓我闖進了最後一關,也是最耗神最累的一關 — Onsite Interview。

4️⃣ Onsite Interview(Portfolio Review + 1-on-1s)

參與人員:Design Manager ×3、Product Manager、UX Designer ×4、Sr. Designer ×2

Onsite Interview 顧名思義就是要本人到公司進行一整天的面試。以前疫情爆發前,公司都會幫面試者買機票和住宿,請面試者飛到東京,吃好睡好再來面試。但我人已經在日本,所以算是 Local Hire,因此完全沒享受到這個福利 🥲

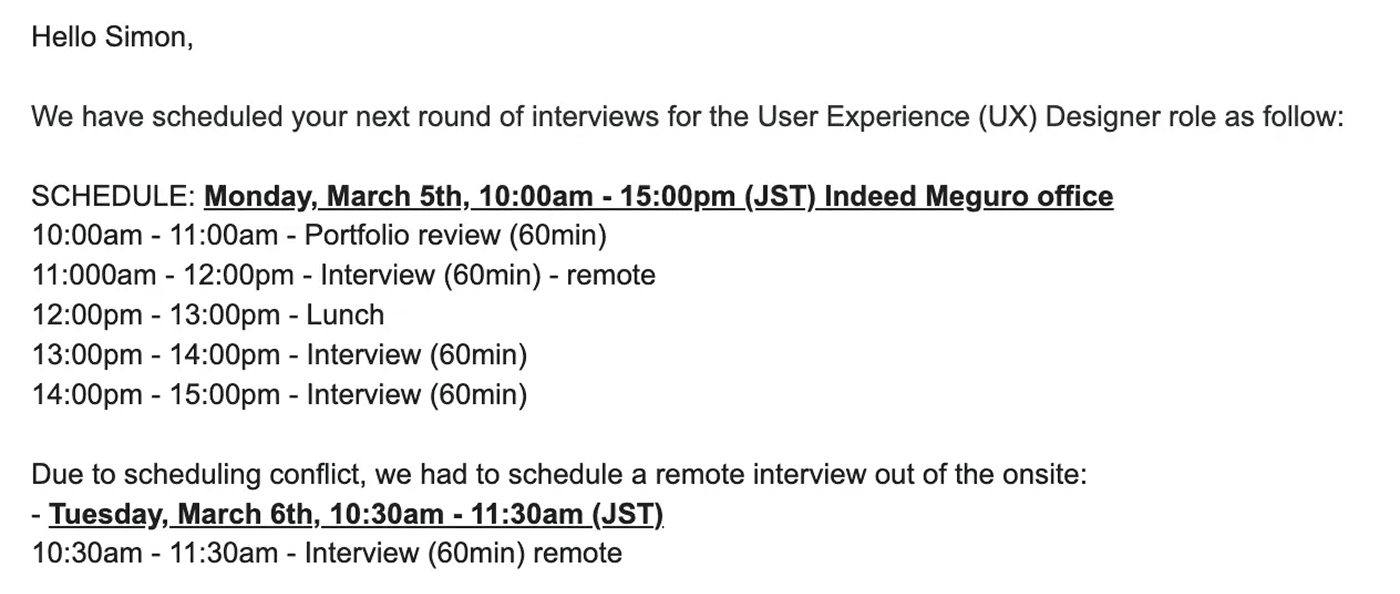

一開始對於 Onsite Interview 沒有太多想像,直到收到 Recruiter 寄來的當天面試流程之後才驚覺大事不妙:基本上就是好幾個面試排在同一天,像車輪戰一樣和團隊不同成員面試。這對面試者的心理和生理壓力其實都不小。

最後一關的 Oniste Interview ,第一次看到這種面試流程差點沒暈倒⋯⋯超級硬

我還記得面試那天我還特別提早從家門出發,深怕東京擁擠的地鐵會讓我遲到,最後準時進入會議室開始第一場的 Profolio Review。這次會議室一樣坐滿了人,但我有稍微比上次不緊張一點,但是另一個我意料不到的事情發生了,就是我預期我會花 20–30 分鐘進行完整簡報後面試官才問問題,但他們好像對我的專案很有興趣,在我每講一頁簡報後就會有人進行一些提問,最後面就有點變成「互動式」一問一答的面試,老實說節奏有點被打亂,原本準備了兩個專案也只講完一個,但整體的過程其實聊的滿開心的,感覺狀態是好的。

準備了很多,但只講了一個專案時間就結束了

因為我分享的是自己和團隊開發的 App 產品,所以問題都是偏向專案的細節或行為問題(Behavioral Question),反而比較少純設計的問題,但也因為我真的都有經歷過這些合作過程,所以還算好回答。

被問到的問題例如:

為什麼當時選擇使用問卷調查,而不是詳細的使用者研究?

你是如何挖掘使用者痛點跟找到設計的機會點?

你在專案上跟工程師合作的狀況怎麼樣?有衝突時如何化解?

這個專案是如何透過數據來輔助設計決策?

MVP 上線之後的下一步會是什麼?

接下來就是一連串的一對一面試,分別是和 Designer Manager, PM Director, UX Designer 等等角色面試,基本上這種一對一面談很難預測會被問到什麼問題,不過基本上就是把自己口袋裡的故事和合作案例準備好,以及使用像是 STAR 架構來準備常見的行為面試問題。關於行為問題,可以參考 Jasmine 寫過的這篇文章,我個人覺得非常實用:

中午吃飯時間公司會安排一個 Lunch Buddy 跟面試者一起吃午餐,感覺很像是怕你孤單陪你聊聊天,但其實某種程度也是有點面試性質(吃飯也不能放鬆!),去用比較非正式的方式來了解面試者的背境、個性、溝通方式等等。下午幾場的其他的 1 on 1 面試問的問題大多都是專案相關的細節、過去跟跨職能角色合作的經驗一些假設性問題或是行為式問題。

不過跟 PM 的那一場面試稍微特別一點,他會帶著一個產品真實的題目過來,希望你跟你他一起發想討論出解法,這個面試會測驗到面試者的臨場反應、商業和產品敏銳度、溝通表達能力和設計思維等等。由於當時還沒有太多數據驅動(Data-driven)的經驗,所以聊到怎麼規劃 A/B Test 和用測試驗證設計假設時感覺答的不是很好,但其他部分就還算溝通的滿順暢的。

總之,當時的 Onsite Interview 是我第一次真正體會到科技公司所謂「超硬」的面試流程,面試結束走出公司時真的覺得靈魂已經要飛走一半。不過從另一個角度來看,也的確可以感受到大公司對於人才的重視,需要經過層層關卡才會把一個人真正找進團隊,因為找錯人的成本可是比招募成本要大上許多的,所以才需要透過不同團隊成員的觀點來評估面試者是否適合公司,能為團隊的長期發展帶來價值。

面試結果與心得

最後很幸運的,最終面試過後還不到一週,我就接到 Recruiter 的電話,告知我通過了面試以及給了我一個口頭 Offer, 還記得當下真的開心到整個人要飛起來(因為可以繼續待在日本不用打包回台灣)!而整體來說最後的 Offer 不論薪資結構、公司福利、和工作內容都比第一間日本新創公司好上非常多,可以說是大跳耀,所以即便職等只是個新手設計師,當時也毫不猶豫就直接接受了這個 Offer,也順利在幾週後正式加入了 Indeed 。

當時真的很菜,沒有和大公司面試的經驗,反思後還是有一些我可以做得更好的地方:

最好盡可能遵守公司要求的簡報格式,避免臨時出錯會很糗

不要過度依賴簡報中的筆記,練習到想講的內容已經深度內化並且可以臨場應變

對 Offer 完全沒有談判,最終 Offer 和薪水跟前工作比雖然很棒,但有談的話應該還有往上的空間

對大公司體制和角色不了解,沒有全盤考量該從什麼方向做準備,導致雖然有努力準備面試,但現場遇到提問常常都有點慌亂不知所措

2021 澳洲求職(海外遠端面試) — 巨型獨角獸新創 Canva

Canva 是目前全世界前十大的獨角獸公司

基本資訊

工作地點:澳洲雪梨(Hybrid/Flexible 工作模式,最多每季只需進公司 1–2 次)

員工人數:3,000+ 人(持續快速成長中)

面試方式:全遠端視訊面試

面試語言:English

面試流程:Recruiter Interview → Portfolio Review → Design Exercise (1週) + Presentation → Career Interview → 1 on 1 with Head of Design → (追加) Portfolio Review (Round 2 — Reassess Level) → (追加) Team Match Interview,總耗時約 4 個月

投遞方式:透過 Linkedin 聯繫內部員工內推 (Referral)

參與面試人員(共 9 人): Design Recruiter、Product Designer、Product Design Lead(4)、PM Lead (2)、Head of Design

面試職位:Product Designer (組織扁平,因此招募時不分職等)

面試結果:Offer Get (最終職等約為 Senior/Lead Product Designer)

求職背景

時間回到 2021 下半年,已經在 Indeed 待了快四年左右,看著負責的產品從草創到趨近成熟,不論在產品策略或工作模式都有很大改變。本地的產品設計團隊也從小貓兩三隻成長到將近 20 人的大團隊,除了設計師外,各種 UX 職位可說是該有的角色資源一點都不缺。

但也是因為產品走入穩定階段,加上組織擴張,很多專案的步調都慢了下來,工作中的成就感稍微沒那麼高。加上自己對於長期待在日本生活沒有很清晰的想像,也想趁年輕探索不同的生活模式和職涯可能,所以陸續有在看一些新的海外機會。

當時剛好看到位於澳洲雪梨的 Canva 正在擴張設計團隊(對於 Canva 不熟悉的話可以參考這篇文章),而且提供 Relocation 和工作簽證的機會。加上我本身對設計工具產品就很有熱情,也很好奇在快速成長的火箭型新創公司會有什麼不一樣的工作方式,順便驗收一下這幾年在外商磨練的成果,所以就抱著姑且一試的心態去投遞職缺(我是透過 Linkedin 聯繫內部員工內推),很幸運地收到招聘人員聯絡,開始跟公司進行面試。

面試過程

這次的面試準備相比於四年前初出茅廬的生澀模樣,更有經驗了。除了過去幾年外商的工作經驗,累積了相對扎實的溝通與表達能力外,之前在公司中也面試過不下 20 個候選人,更能站在面試官角度思考:面試其實不外乎就是找到「對的人」,會綜合評估軟硬實力,看是否能為團隊帶來價值。

1️⃣ Design Recruiter Interview

在正式申請後約過了一個多禮拜,就接到第一場面試邀請,對象是設計招募人員(Design Recruiter)。信件中說明這場面試主要是評估彼此是否適合共事,會專注在過往經驗、專案,以及為什麼想加入公司和個人規劃。

老實說一開始對這種招募人員或 HR 面試有點掉以輕心,覺得不會問太專業的問題,可能圍繞比較基本的內容。沒想到我真的是天真錯誤,因為這位招募人員是專門找「設計師」的,對設計師專業能力和知識非常了解,跟一般 HR 問的問題差非常多。

除了基本的自我介紹,也被問了很多過去工作的情況、流程、和團隊成員合作的細節,甚至細到專案的內容、如何定義目標、要解決什麼問題等。算是第一關就有點意料之外,小小緊張了一下,還好我還在職、記憶猶新,就盡可能分享自己的經驗(平常好好工作真的對臨場發揮很重要)。最後留了一點時間讓我提問就結束了。

由於面試方向和自己準備的有點落差,我自己對表現大概只打了 60 分勉強及格,但很幸運地進到下一輪面試。

2️⃣ Portfolio Review(作品集評審)— 1hr

參與人員:Product Design Lead、Hiring Manager

第二關是外商設計師面試流程中常出現的 Portfolio Review,也就是設計作品集和專案評審。有時候這輪面試會排在設計挑戰之後,主要看公司安排。

這次面試官只有兩位,但都是設計團隊的資深管理者和領導者。因為人數不多,相對準備時比較不緊張,而且自己對做過的專案也熟悉,就照著自己的節奏來準備。值得一提的是,面試前 Recruiter 都會提醒可以準備的方向、團隊比較在意的面向、面試風格和時間掌控等,對整理專案敘事結構很有幫助。

面試當天,Zoom 房間氛圍相對輕鬆,這是我很喜歡 Canva 面試過程的地方:面試官通常不會板著臉刻意製造壓力,而是輕鬆交流並明確說明接下來流程,讓你可以更自在地表達經歷和專案。

因為之前已經演練過好幾次,也找了朋友模擬面試,把內容盡可能內化到不需要看稿的程度(雖然還是有準備小抄在旁邊螢幕 😅),確保表達不會太僵硬。

把三年多的工作成果濃縮真的是不容易⋯⋯

由於時間關係,這次我準備了一個大型且完整的專案並進行簡報,包含自我介紹總時間大約花費在 35–40 分鐘左右,因此後面也有大概 15 分鐘可以讓彼此問問題進行和討論。最後提問的部分,面試官比較圍繞在在團隊合作的細節和專案中面臨的挑戰以及如何克服,對我來說過去的經驗已經有許多印象深刻和明確的案例,所以都還算好回答。我自己則提問了更多關於設計團隊的架構,以及他們對於公司設計文化的感受與工作流程。

整體來說,我覺得自己的表現還算滿意順暢,除了當天家裡的網路有點不是很好,造成有時候交流有點卡頓。但結束時感覺每一個人都是有收穫地離開會議(也有可能是我的幻覺 😂)。公司流程上效率也算滿快的,一週後我就收到 Recruiter 的邀約,再次快速面談討論這輪面試的結果。

視訊中 Recruiter 就開門見山提到團隊對我這次的面試有非常正面的回饋,想要邀請我進入下一輪的面試。談話中她也提供給我非常詳細且具體的建議:包含我做得好的地方,以及想要聽到我分享更多的地方。

這部分我其實覺得非常驚艷,因為過往的經驗來說很少公司會主動提供這些建議,讓面試者可以在下一輪面試有更好的表現。對我來說,這些回饋和建議既是打了一劑強心針,也讓我更有方向往下個面試做準備。

3️⃣ Design Exercise + Presentation(設計挑戰 + 簡報)— 1 hr

參與人員:Product Design Lead、PM Lead、Hiring Manager

第三輪面試也是外商科技公司常見的設計挑戰(Design Exercise or Design Challenge),也就是公司會給你一道設計題目當作回家作業,可以是跟公司產品相關或非相關,要面試者提供設計方案並描述整個設計流程,並進行簡報分享。

面試者通常可以花約一週的時間(有些有限制,例如 10 小時內)完成作業並準備簡報。老實說時間會滿緊湊的,需要好好思考自己的設計策略、簡報中要表現的面向,以及公司想要評估的能力來著手。

這輪的面試我有大約一週半的時間可以準備,但題目相對比較大且開放。雖然作業文件中有提到基本主題與準備方向,但對每個面試者來說發揮空間其實很大,所以一看到題目時有種興奮卻也有點不確定如何切入的心情。

但這邊又要提到 Canva 面試過程中很棒的一個環節:這一輪面試之前,Hiring Manager(用人主管)會先跟你約 15 分鐘的視訊會議,幫助你了解設計挑戰的內容,也可以提任何不確定的問題。不得不說這真的是一個很棒且貼心的流程,不僅讓面試者安心,也大大避免了面試者因為不理解題目或公司需求,而做出完全跑題的成果。

目標確定後,我就馬上著手規劃設計挑戰的內容。因為時間有限(要做設計方案又要製作簡報),加上過往其實對於設計產品已經有不少經驗,我採取的策略是直接先從解決方案開始,再把一些設計流程的內容補齊(包含做了簡單的研究訪談測試、競品分析、設計流程圖等等)。

雖然這樣的做法在設計流程上看起來不夠「正規」,但我認為對面試來說是相對有效率的做法。只要把脈絡和成果結合得夠清楚,其實並不會讓設計解法感覺太主觀或虛弱。

準備過程中也找了一些朋友進行訪談和測試,也因為快速測試後有一些新想法而迭代了提案的方向。也因為題目算滿有趣,我又有點追求完美,加上公司本身文化相當設計視覺導向,對細節和品質有一定的要求。

所以也花了不少時間在調整視覺設計和 Prototype 的細節,簡報也盡可能地把架構梳理清楚。最後我大概花了比預估時間多一倍以上(約 20 小時)完成這個設計挑戰,但老實說我還滿享受在其中的,也沒有覺得太浪費時間在準備面試上。

以設計挑戰來說,這樣的完整度可能算是有點太高,但我做得滿開心的

到了面試當天,這次的面試官是 PM Lead 和另外一位 Design Lead 加上原本同一個 Hiring Manager 共三人,感覺是不同團隊的領導者想要找適合的夥伴加入團隊,面試當天一樣是先進行簡報(約30分鐘)後再進行提問與討論,我簡報的方向基本上是從背景脈絡、定義問題、設計發想、訪談測試後優化設計這樣的角度切入,同時也帶入一些商業目標和數據思維來輔助設計方案的論述。整體氛圍一樣是相對輕鬆不緊繃,最後提問環節圍繞的問題也比較是在做這個作業時候的「感受」,例如過程中最有趣的部分或是最有挑戰的部分?你第一次看到這個題目的感覺是什麼?花了多少時間執行這個作業以及感受如何?如果你有更多的時間執行或有更多資源和夥伴加入,是否會改變設計的策略或流程等等。

由於我一開始在做作業時就有盡可能帶入真實情境去思考解法,所以提出的方案已經有所謂的「長期願景型理想方案」和有考慮過各種限制的「MVP方案」方案,所以在面對相關提問時還算不難回答,當然如果執行過程有中卡關的地方,我也很誠實的說我是如何思考與克服的。

設計挑戰簡報結束後緊接著是一個叫做 Career Interview 的(職涯面談)的環節,也是大約 1 小時左右,和同一組面試官進行面試。

4️⃣ Career Interview — 1hr

參與人員:Product Design Lead、PM Lead、 Hiring Manager (同設計挑戰)

一開始聽到這個 Career Interview 這個關卡老實說有點不太理解實際上會怎麼被面試、以及要怎麼準備等等,但後來有和 Recruiter 釐清後了解到其實這一輪面談主要是了解你過去的工作經驗、團隊合作關係、職涯選換的過程和個人目標追求等等。所以可以預期的會有很多所謂的「行為式問題(Behavioral Questions)」像是:「可不可以給我一個案例當你⋯⋯的時候你會做什麼」「假設⋯⋯情況發生時,你會怎麼做」等等的問題,因此基於這樣的方向,我準備的方法就是使用非常熱門的 STAR (Situation, Task, Action, Result)框架,加上準備很多個自己過去的產品開發、團隊合作經驗案例來搭配讓自己的故事有一定的結構。這一關是也公司官方定義上的「最終面試」,如果有順利通過基本上就是會拿到 Offer,所以也要好好的準備確保自己的回答或想法能夠符合公司的期待,同時也能夠契合公司的文化與理念。

實際進到這個關卡後,的確重心都是圍繞在過往的工作經驗,但被問到的問題實在是五花八門,很多都是無法準備的需要當場思考並回答,有些問題是過往的工作經驗、也有假設性問題或是一些對於自我認知與自己職涯上的追求等等,我也簡單記錄了這輪面試中有被問到的問題:

你目前公司的設計團隊的結構與角色大概是怎麼樣,你平常是怎麼跟他們合作的?

如果產品經理有很強的意見並且想主導設計方向,你會怎麼做去進行溝通?

如何 PM 對於產品沒有清楚的方向或資訊,你會如何處理這樣的狀況?

之前工作中是否有過很低潮的的經驗?你是怎麼克服的?

你過去的工作經驗中是如何產品經理和工程師合作的?

你過去的工作經驗中最大的成就或里程碑是什麼?

如果加入 Canva ,你會繼續做跟不會繼續做的事情是什麼?

之前所有的職涯歷程中最大的學習與收穫是什麼?

如果我們去問你現在的主管你的表現,你的主管會給你幾分(1–10)分?為什麼?

呈上,缺少的那幾分可你認為可以做什麼來達到 10 分?

你會如何描述自己身為設計師不管是在團隊、公司、產品上的貢獻?

如果有人不同意你的設計方案,你通常會怎麼處理這樣的狀況?

之前有過工作是否有任何不愉快的經驗?你是怎麼解決?

你喜歡跟什麼樣個性或特質的人一起工作?

如果產品設計是一個光譜(Spectrum)從定義問題到執行交付,你認為自己會在光譜的哪一邊?對哪個面向最有興趣?為什麼?

當然,有些問題自己不一定有完全一樣的經驗,所以我會透過一些回應技巧來用不同的經驗來回答類似的問題,比較忌諱的就是說「不知道」然後就沒辦法繼續討論下去了。這輪面試中雖然有些問題真的滿棘手的,但保持彈性跟真誠地去回答討論交流其實我覺得面試官都還是能接受和理解的。這關結束之後很快就收到 Recuriter 來信說基本上整體都沒什麼問題,是很有機會的(但還是沒有 100% 確認),所以最後只會有一個和設計總監非正式的聊天,在幾天之後我也收到了這個面試邀請。

5️⃣ 1 on 1 with Head of Design(30 min)

參與人員:Head of Design(設計總監)

我的理解是到了這關基本上設計軟硬實力應該已經沒問題,主要是透過設計總監最後一層把關確認是否有文化不適合的狀況,才有可能不發 Offer(後來也理解這關也是由總監最終核定你的職等和薪資)。

所以這場面試的感受的確是偏向輕鬆,但還是會被問到像是:

為什麼想加入 Canva?

未來職涯想要往什麼方向去發展?

你覺得設計師在團隊中扮演的角色?

雖說是「非正式」,但其實還是要把它當作面試,不能太鬆懈,否則反而影響到表現。

因為面試時間很短,所以其實沒什麼特別準備,就真的當作在聊天分享自己真實的觀察和看法。我也問了從設計領導者的觀點來看整個設計團隊未來的發展、對於我的角色期待值、目前的挑戰等等。

整體算是聊得也滿愉快的,最後結束後就是等 Recruiter 通知是否通過面試。

面試結果與心得

最後大約又等了一週左右,很開心收到 Recruiter 的來信告知他們想要邀請我加入團隊,並給我正式的 Written Offer。後續就是確認一些薪資福利、最終職等和加入的團隊相關細節,這部分又是另外一個故事了。

花了不少時間來回討論(談判)後終於達到雙方都滿意的結果。整體面試過程雖然有很多溝通和環節,但我感受上其實是非常正面的,因為可以感受到他們對面試者的重視與細心。即便是一個快速成長中的公司,也沒有為了趕快找人加入而輕易降低面試標準,讓我覺得加入後應該是能夠和許多優秀的人才團隊一起共事。

也因為這次的面試幾乎都是和設計或 PM 的領導者交流,更能感覺到設計文化、溝通風格與他們所重視的特質和我個人的期待相符合。但也因為最後拿到的職位相對資深,所以被問到的問題都更偏向抽象問題、軟實力、情境處理、設計策略等高層次方向,對於具體設計細節反而並沒有太多著墨。

應該是說,設計能力對於目前的階段已經是最基本、最核心的能力,他們也會希望看到設計師能展現更不一樣的影響力。

總之,拿到 Offer 之後還是覺得自己非常幸運,有機會加入這樣具有全球影響力的產品和團隊,而且是非常重視設計的企業文化。

根據這篇文章中 CEO 所描述的,光是 2020 年 Canva 就收到超過 18 萬份申請者履歷,以目前公司員工數量來算的話錄取率還不到 1%,所以我實在是有幸搭上這艘火箭來見證公司的成長。

目前的團隊夥伴 + CEO

我現在已經到職大約六個月剛過試用期,多虧前一份工作累積的經驗,目前還算是適應良好,雖然真的比前公司忙很多,並沒有發生面試過程和實際工作有落差的情況。如果對於我在 Canva 工作有興趣讀者可以去聽我在科技職涯 Podcast 中的專訪(錄音當時才加入一個月,所以想法現在又有了更多變化)

補充:由於疫情和簽證關係,拿到 Offer 之後還沒辦法很快搬到澳洲加入公司,因此最後實際報到日延後了許多,所以團隊和組織和需要的角色已經有很大的變化,加上我在前公司的職位已經升遷一陣子,所以後來又補了兩個面試(好累)是重新審核職等和 Match 適合的團隊,這部分跟 Portfolio Review 的和 Career Interview 環節滿類似的,只是都是跟不同團隊的 Design Lead/PM Lead 面試,但面試後結果也有調整最後的 Offer 還算是令人滿意。

面試經驗總結與海外求職建議

最後,簡單總結自己這幾次的面試經驗以及給想在海外求職朋友的建議

如果是找大公司或外商的職位,透過 Linkedin 獵頭或是找到內部員工推薦會讓面試機會大大提升,不會讓你的履歷和作品集消失在在茫茫大海中。

可能的話平時可以紀錄工作中的經驗心得和故事,把這些故事放在口袋裡,面試時隨時需要拿出來講都非常好用。

面試到喜歡的公司就真的要做足 200%的準備,超乎面試官的期待才更有機會得到機會,否則錯過了真的會覺得非常可惜。

面試中遇到不懂的問題不要裝懂也不要欺騙,只要掌握好界線,故事內容可以包裝但要誠實,否則有可能在某個環節會發現自己的說法有出入。

每場面試前可以先和 HR 或 Recruiter 確認面試細節,包含和誰/哪個面試、面試時間/流程、這場面試的期待值等等,幫助自己更好地做準備。

如果對職涯的下一步有所追求的話,我自己會比較建議只投「想去的公司」,除非你真的想要找其他公司練習,不然海投排很多面試會消耗很多個人精力而影響到最主要的面試。

面試時作品集非常建議使用簡報格式,並且圖片和文字的比例盡可能平均(忌諱滿滿的文字),這樣才能更好的控制你的節奏和敘事架構

有一個作品集網站非常重要。平常也要盡量更新和維護,因為等要離職要找工作是往往都是時間最急最忙的時候,那時候才在趕著做作品集通常品質不會太好。

如果已經知道公司有好幾輪面試,安排每一輪面試時可以盡可能拉長時間(原本一週拉成兩週),讓你有足夠時間最好準備提高品質。

簡報時的時間掌握非常重要,要盡可能地關注面試官的情緒與注意力,不要一股腦自顧自的講反而沒有讓聽眾消化與思考,最後也要留時間讓他們和自己提問。

找工作時就算資歷不到職缺描述的內容時(除非差太多)也可以投投看盡力爭取,不用自己先畫下限制,因為有可能你的面試表現可能讓公司重新思考需要的角色。

在談最好的 Offer 時,有一個重要的原則是「永遠要談判」,有談有機會,沒談就什麼都沒有,只能聽公司的決定。

面試中可以表達自己真實的個性,適度包裝但不用過度隱藏,因為這樣更有機會找到文化契合度相同的公司。

面試前可以盡可能收集所有有用的情報,因為你不知道面試過程中是否會突然需要用到,如果完全不了解面試的公司、產品、團隊,很有可能會被認為不夠重視這場面試。

你的資歷深淺、過往做過的專案、面試的角色職等,在面試評估時可能會有不同的期待值,建議可以事先確認避免準備錯方向。

關於作者

Simon

Product Designer with a curious mind. I'm from a beautiful tropical island - Taiwan, lived in Tokyo for 5 years, currently live in Sydney, Australia.

Product Designer with a curious mind — 更多關於我:https://linktr.ee/simonlin